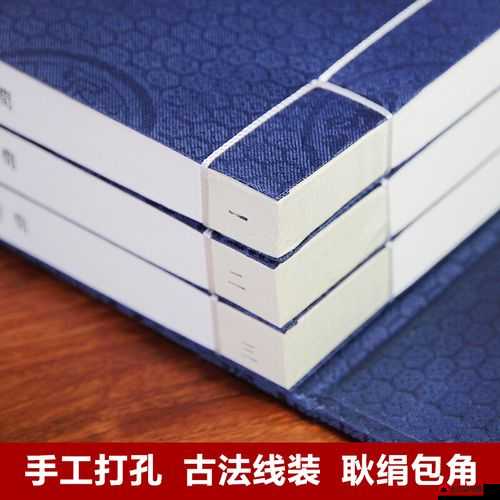

《荀子》作为战国末期儒家的重要典籍,不仅承载着荀子深邃的哲学思想,也反映了那个时代的社会风貌和学术氛围,这部典籍以其独特的蓝色封面(或称为“蓝本”),在众多古籍中独树一帜,成为学者和爱好者们争相探寻的宝贵财富,以下是对《荀子》的详细图鉴,旨在通过对其内容、思想、版本及影响的全面剖析,为读者呈现一部立体、生动的荀子典籍图鉴。

一、《荀子》概述

《荀子》是战国末期思想家、教育家荀子及其后学的著作集,共三十二篇,涵盖了哲学、政治、经济、教育、伦理等多个领域,荀子,名况,字卿,赵国(今河北邯郸一带)人,生于约公元前313年,卒于公元前238年,他一生游历讲学,曾三次出任齐国稷下学宫的祭酒,后为楚兰陵令,荀子对儒家思想有所发展,特别是在人性问题上,他提倡性恶论,主张人性有恶,否认天赋的道德观念,强调后天环境和教育对人的影响。

二、《荀子》内容概览

《荀子》三十二篇,每篇都有其独特的主题和思想内涵,以下是对其中几篇重要内容的简要介绍:

1、《劝学》:此篇是荀子关于学习的名篇,强调了后天学习的重要性,荀子用“青出于蓝而胜于蓝”的形象比喻,说明学习没有止境和后来居上的道理,劝导人们要进行广博的学习,发扬“锲而不舍”、“用心一也”的精神。

2、《性恶》:此篇是荀子人性论的代表作,他提出“人之性恶,其善者伪也”的命题,认为人的本性是恶的,需要通过后天的教育和道德教化来转化。

3、《礼论》:荀子在此篇中详细阐述了礼的起源、作用和意义,他认为礼义是维持社会秩序和等级秩序的重要手段,通过礼治可以实现社会的和谐与稳定。

4、《王制》:此篇主要讨论了国家的治理方式和政治制度,荀子提出了“隆礼敬士”、“尚贤使能”的用人原则,以及“明分使群”的社会组织形式。

5、《富国》:荀子在此篇中提出了发展经济、增加财富的主张,他主张通过社会分工和等级制度来明确各人的职分和地位,以实现国家的富强。

三、《荀子》思想体系

荀子的思想体系博大精深,涵盖了哲学、政治、经济、教育等多个方面,以下是对其思想体系的简要梳理:

1、哲学思想:荀子提出了“天人相分”的自然观,认为天和人各有其职能和规律,他强调人在自然面前的主观能动性,主张利用自然规律以为人服务,荀子还提出了“化性起伪”的道德教化论,认为人性本恶,需要通过后天的教育和道德教化来转化。

2、政治思想:荀子主张“以礼正国”,通过礼乐教化来提升每一个人的人格,以礼节民、以乐和民,他提出了“隆礼敬士”、“尚贤使能”的用人原则,以及“明分使群”的社会组织形式,以实现国家的治理和社会的稳定。

3、经济思想:荀子主张发展农业生产,抑制商品流通,通过“强本抑末”、“节用裕民”等经济措施来实现国富民强,他强调用赏罚严明的制度来鼓励人民发展生产,增加财富。

4、教育思想:荀子非常重视教育的作用,认为教育是改变人性、培养贤才的重要途径,他提出了“青出于蓝而胜于蓝”的学习理念,鼓励人们进行广博的学习,发扬“锲而不舍”、“用心一也”的精神。

四、《荀子》版本流传

《荀子》的版本流传经历了多个阶段,从最初的竹简、帛书到后来的纸质书籍,再到现代的电子版和数字化版本,其版本形态不断演变,以下是对其版本流传的简要梳理:

1、竹简、帛书时期:在战国末期和秦汉时期,《荀子》主要以竹简和帛书的形式流传,这些竹简和帛书由于年代久远,大多已经失传或残缺不全。

2、纸质书籍时期:随着造纸术的发明和普及,纸质书籍逐渐成为《荀子》的主要流传形式,唐代杨倞为《荀子》作注,形成了《荀子注》二十卷的版本,此后,历代学者对《荀子》进行了不断的校勘和注释,形成了多个版本。

3、现代版本:进入现代以来,《荀子》的版本更加多样化,除了传统的纸质书籍外,还有电子版、数字化版本等多种形式,这些现代版本在保留原著内容的基础上,加入了注释、译文、索引等辅助内容,方便读者更好地理解和阅读。

五、《荀子》的影响与地位

《荀子》作为儒家的重要典籍之一,对后世产生了深远的影响,以下是对其影响与地位的简要分析:

1、对儒家思想的发展:荀子对儒家思想进行了批判性的总结和吸收,形成了自己独特的思想体系,他的“天人相分”自然观、“化性起伪”道德教化论以及“礼仪之治”社会历史观等思想,对后世儒家思想的发展产生了重要影响。

2、对中国古代政治的影响:荀子的政治思想主张“以礼正国”,通过礼乐教化来提升每一个人的人格,以礼节民、以乐和民,这一思想对中国古代政治制度的形成和发展产生了重要影响,特别是在封建社会的治理和稳定方面发挥了重要作用。

3、对中国古代教育的影响:荀子非常重视教育的作用,认为教育是改变人性、培养贤才的重要途径,他的教育思想对中国古代教育制度的形成和发展产生了重要影响,特别是在私学教育和科举制度方面发挥了重要作用。

4、对后世学者的启示:荀子的思想深邃而博大,对后世学者产生了深刻的启示,他的“青出于蓝而胜于蓝”的学习理念、“锲而不舍”的精神以及“用心一也”的态度等,都成为后世学者追求学问、追求真理的座右铭。

六、相关问题与解答

问题一:《荀子》的人性论与孟子的性善论有何异同?

解答:《荀子》的人性论与孟子的性善论在人性本质的认识上存在根本的差异,荀子认为人性本恶,需要通过后天的教育和道德教化来转化;而孟子则认为人性本善,只需要通过适当的引导和培养就能实现善的潜能,两者在人性本质的认识上截然相反,但在教育的作用和道德教化的重要性方面却有一定的共识。

问题二:《荀子》中的“天人相分”思想对后世有何影响?

解答:《荀子》中的“天人相分”思想对后世产生了深远的影响,它强调了人在自然面前的主观能动性,主张利用自然规律以为人服务,这一思想不仅推动了古代科技的发展,也为后世哲学思想的发展提供了重要的思想资源。“天人相分”思想也为中国古代政治制度的形成和发展提供了重要的理论基础。

问题三:如何理解《荀子》中的“化性起伪”道德教化论?

解答:《荀子》中的“化性起伪”道德教化论是指通过教育和道德教化来改变人性中的恶的部分,使其转化为善的部分,荀子认为人性本恶,但通过后天的教育和道德教化可以使其得到转化和提升,这一思想强调了教育和道德教化在人性改变中的重要作用,也为后世教育制度和道德教化提供了重要的思想基础。“化性起伪”道德教化论也体现了荀子对于人性复杂性和可变性的深刻认识。